「どこでもトマトの状況が確認できて安心」 収量拡大だけじゃないIT農業の効果

地道な積み重ねをおろそかにしない

うまくいかなくて気持ちが沈んでいると、家族を心配させてしまうので、気持ちの持ち方は難しかったです。とにかく結果につながる行動を、歩みを止めないで進めていく。一攫千金ではなく、地道な積み重ねをおろそかにしないよう心掛けました。

―栽培方法で力を入れている点はありますか。

ウォーターカーテン栽培を導入していることです。冬をまたぐトマトのハウス栽培は、暖房機を使用するのが一般的です。私たちは鬼怒川の伏流水をくみ上げて、シャワー噴霧することで、暖房機を使わなくてもハウスを断熱保温できるようにしました。

ただ、この栽培方法では湿度が上がってしまい、灰色かび病になりやすいです。事実、3年目までは10トン収穫できても、4トンは灰色かび病で捨てている状況でした。そこで、湿度やカビに強いヨーロッパ系の品種を導入することで、この課題を解決しています。

本音ではITを導入したい農家も多いはず

水のやり方を間違っていても、トマトは著しい間違いをしなければ枯れることはありません。そこで満足するか、疑問を持つかだと思うのですが、私の場合はお金を稼いで生活することが当初の目標だったので、生活できると満足してしまう自分がいました。ところが1~2年安定してきたころに、規模を拡大したいと思い始めたんですよね。

肥料を増やしたいとか、面積を増やそうとか、さまざまな方法はあるのですが、私は今まで当たり前に行っていた水管理を考え直したいと思っていました。70%正解だった水管理を100%にすれば、収量が増えるという意味です。もともと環境制御に興味があったので、販売担当者に直接サービスの話を聞いて2016年にゼロアグリ導入を決めました。

―導入した効果はどうでしたか。

1年目なので正確には分かりませんが、少なくとも30%は収量が増えると思っています。他のITシステムは高価だったり、データを計測するだけだったりします。ゼロアグリは計測だけでなく、地下部の環境を最適に整えるよう制御まで実行してくれます。限られた予算の中で、かん水を最初から最後まで自動化してくれるのは他になかったように思います。

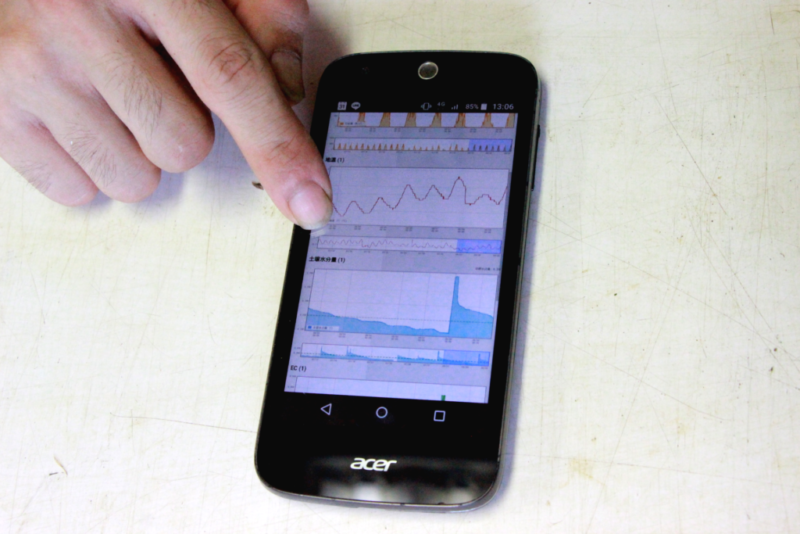

また、地温や土壌水分量などのデータは常にクラウドに蓄積されていて、スマートフォンで確認できます。常任理事を務めている全国野菜園芸技術研究会の活動で家を離れることもありますが、外出先からトマトの状況が分かるので安心です。

トマトを愛してくれる方々も大切にしたい

また、憧れる先輩をよく見ていると、常に余裕があるんですよね。自分のことを後輩として優しく接してくれたり、間違ったときには諭してくれたり。人間誰しもがそうだと思うのですが、時間や経済的に余裕がないと人に優しくできないと思います。だから、私は経済的にも精神的にも余裕がある状態でいたいという気持ちがあります。

―業界全体に対する課題感などはありますか?

宇都宮市PTA連合会にも所属していて、小中学校に大学の教授を招いて講演してもらいました。その方の話で印象に残っているのが、働き方改革です。年功序列の雇用システムが崩壊して、年金がもらえるかも分からないため、働き方に関する改革意識はどんどん進むことが予想されます。私はその流れが、農業にも及んでいると感じました。

今までの園芸農家は、栽培した作物を農協に持っていき、売り方は任せていました。だから消費者がどのような買い方をしているか知りません。しかし、生き残るためにも消費者の声を聞いて、他にない付加価値を追求する必要があるのではないでしょうか。

―ありがとうございます。最後に、今後の展開や抱負を教えてください。

将来的には、法人化したいです。本質的に産業として認めてもらうためには、信頼が必要です。それが法人化だと私は考えているので、多少血を流してでも規模拡大やパートさんの福利厚生のために整備したいと思っています。

また、いつも直接トマトを買いにきてくれる方に「長嶋さん、愛されるものを作ればいいんです」と言われたことがありました。その言葉が非常に印象に残っていて……。法人化とは相反するかもしれませんが、販路拡大といった結果だけを求めて行動するのではなく、今私たちのトマトを愛してくれている方々も大切にしていきたいです。