養液土耕栽培の施肥設計

|施肥の考え方

養液土耕栽培 肥料

養液土耕栽培の開発当初の狙い

養液土耕栽培は、千葉県農業試験場(当時)の青木宏史氏や大塚化学を中心に、養液管理技術を活かし、また土壌の特性も活かした新たな栽培技術として、各地の果菜類生産者などでの実証栽培を積み重ねながら開発が行われました。

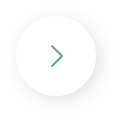

青木氏らの2001年の文献1)に、従来の施肥管理では大量の基肥施肥と栽培期間中に1~2週間分の多量の液肥による追肥が行われていた、とあります。また、定植直後で養分吸収が少ない苗に強いストレスが生じ、また追肥ごとに激しい肥料ストレスを作物に与えているのが実情、とあります。その結果、植物の生育と養分吸収の実態にそぐわず施肥に無駄が多く施設内土壌の塩類集積を引き起こす原因にもなっている、としています。また潅水も数日分をまとめて行うなど、土壌水分の変化も大きく水分ストレスが発生しやすいものと言えます。

一方で養液土耕栽培では、点滴潅水と同時に液肥施肥を行うことで施肥の無駄をなくし、また土壌中の肥料濃度の変化も少なく、作物への肥料ストレスや水分ストレスの低減が可能となりました。その結果、収量や品質の向上にも寄与し、環境負荷も低減可能な技術として、さらに潅水施肥の自動化による省力効果などにより、果菜類や切り花の栽培を中心に導入が進んだ経緯があります。養液土耕栽培の開発当初の狙いは、施設園芸の実態に即したものと言え、20年以上の歴史を踏んでいます。

土壌水分の変化による水分ストレス

トマト栽培での施肥量と収量について

実際の栽培での施肥量について、トマトでの窒素施肥量の例を収量などと合わせて紹介します。

文献1)には、「養液土耕栽培によるトマト促成栽培の時期別施肥量および潅液量(高知県の事例)」として、品種:ハウス桃太郎、栽植密度1,570株/10a、定植日10月20日、収穫目標18t/10aの栽培における期間別の施肥量などが記載されています。ここでの10a当たり窒素施肥量は1作の合計で50.9kgとなっています。これを収量1kg当たりに換算すると2.8gの窒素施肥量となります。

また栃木県のトマト養液栽培での試験事例として文献2)では、品種:ハウス桃太郎、栽植密度2,000株/10a、定植日10月8日、収量17.8t/10aの栽培非循環型養液栽培システムでの促成栽培の場合、収量1kg当たり2.2gの窒素施肥量としています。

また栃木県のトマト養液土耕栽培での事例として文献4)では、33.2t/10aの高収量のケースで、基肥を含む窒素施肥量が70kg/10a(うち養液土耕栽培での液肥による追肥が20kg/10a)とあり、収量1kg当たり2.1gの窒素施肥量となります。

1番目の事例は少し古いものであり、最初密度も低く、最近の事例との比較は難しいかもしれません。3番目の高収量の事例では、収量当たりの窒素施肥量は2番目の事例とほぼ同等になっています。2番目の事例とは栽培方式が異なりますが、収量に応じた窒素施肥量になっていると言えるでしょう。こうしたデータも参考にし、トータルの施肥量や生育ステージ別の施肥量を算出し、日々の施肥量(潅水量と液肥濃度による)を管理することが考えられます。

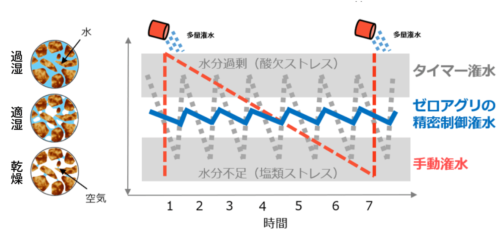

なお、ゼロアグリでは液肥の濃度(ppm)の設定が可能で、その結果として供給される施肥量のデータも閲覧可能となっているため、施肥量管理が容易にできるシステムと言えます。

ゼロアグリ 液肥濃度と土壌水分量の設定画面

養液土耕栽培では、作物の生育ステージに応じた肥料の調整が比較的自由に可能となりました。作物の肥料分の吸収特性に応じた処方により肥料配合を定め、生育ステージごとに液肥濃度を調整することで、作物とその生育状況に合った施肥を行うことができます。施肥は液肥により潅水と同時に行われるため、施肥量は潅水量と濃厚液肥の希釈倍率により決定されます。タイマー潅水機能を用いる場合には、潅水量は一日の潅水回数と一回当たりの潅水時間で決まるため、それらを生育ステージや天候に応じ調整する必要があります。

それらの調整のための指標として、文献1)では様々な作物について、地域や作型における時期別の施肥量および潅水量の事例が整理されています。1作を通じての窒素、リン酸、カリウムの施肥量、各期間中の1日当たりの潅水量と専用肥料の希釈倍率や土壌溶液EC値の管理目標などが示されています。これらは目安であり、天候により潅水量を変えること、土質により潅水施肥を分けて行うこと、草勢・着果量を見ながら施肥量・潅水量を加減することなどが注意点としてあげられています。その他にも品種や栽植密度などによる調整が必要なため、最終的には生産者の圃場ごとの指標や管理目標が必要となるでしょう。

環境制御技術の導入と養液土耕栽培

2010年代中盤頃から国内での環境制御技術の普及が始まり、ハウスの換気状態に応じたCO2濃度の調節、平均気温を指標とした温度管理、日中加温や早朝加温などの新たな温度管理など、様々な技術が現場に取り入れられています。それらを適切に導入することで、作物の生長速度を増加させ、着花や着果、果実肥大も進むことで増収効果が得られています。

環境制御技術により作物の生長が促進されると、蒸散量も増し吸水量も増大します。そのため潅水量も合わせて増やす必要があります。養液土耕栽培の場合、施肥量も生長速度に合わせて増やすことになります。環境制御技術の導入でハウス内環境(地上部環境)が変化することで、土壌水分や肥料分など地下部環境もそれに合わせ管理する必要が生じたと言えるでしょう。

ゼロアグリ制御盤とモニタリング画面

施肥効果の向上と今後の展開

昨今、肥料価格の高騰や輸入肥料の入手が問題となっています。一方で施肥量の節減は収量減に直結することが多く、慎重に考える必要があります。今後は肥料コストの低減のためにも、無駄な施肥を行わないこと、施肥効果を向上することが求められるでしょう。

文献4)では、オランダと日本の施設園芸でのトマト生産における窒素施肥量と収量の関係をグラフで示しています。オランダの場合、施肥量に対する収量の関係は直線的に表され、その傾きも大きく見てとれます。一方で日本の場合、施肥量が増加しても収量の増加程度は低く、オランダに比べ施肥効果が低い栽培と見てとれます。オランダは養液栽培がほとんであり、日本の土耕栽培と比較すると施肥効果の面では優位と言えるでしょう。しかし日本の土耕栽培のすべてが養液土耕栽培ではなく、無駄のない液肥の点滴潅水による施肥効率の向上も、まだ望めるでしょう。

なお文献4)では、文献3)の栃木県の高収量の事例についても同じグラフ上に示しており、日本の例のプロット上ではなく、オランダの例のプロット上にあることを述べています。すなわち栃木県の高収量の事例はオランダ並みの施肥効果を実現していると言え、養液土耕栽培でも養液栽培並みのレベルに近づくことが可能と言えるでしょう。

今後は施肥効率向上のために、養液土耕栽培でも様々な改善が求められることでしょう。それには、まず現状の施肥量とその効果の見える化が必要となるでしょう。また生育ステージや天候などに応じたきめ細かな施肥管理を行う必要もあることでしょう。さらに環境制御技術による増収に対応したフレキシブルな潅水施肥管理も必要になるでしょう。

ゼロアグリでは、従来の日射比例制御よりも、より作物の水分要求量に対応可能なAI潅水制御を行っています。日射量と土壌水分に応じた潅水制御をAIにより高度に行うことで、施肥効果も高い方法ものと考えられます。またゼロアグリでは、施肥量オート制御によって生育ステージ別の施肥量などをプログラム化可能であり、無駄の無い施肥を行うものと言えます。

ゼロアグリと定植後のハウス内

参考文献

1)青木宏史・梅津憲治・小野信一,2001、養液土耕栽培の理論と実際,誠文堂新光社 .

2)石原良行,2008,毛管給液を併用したトマトの閉鎖型養液栽培に関する研究,栃木県農業試験場研究報告 (62).

3)中野明正,2014,肥料の種類・量と生育,『農業技術大系』野菜編 (2).

4)中野明正,2021,施設園芸のきほん,誠文堂新光社.