施設園芸での新規就農で考えるべきこと③

ー研修・教育機関(トレーニングファーム等)での研修Ⅱ(福岡・佐賀・宮崎・鹿児島)ー

栽培 ハウス 生産性向上

目次

新規就農者は年々減少しており、その確保は国、地方自治体、産地における課題になっています。そのため様々な機関や経営体が新たな人材の確保や育成に向けて活動を行っています。特に新規就農者として身に着けるべき知識や技術を、座学や実習の中で学べる研修・教育機関が全国各地に設立されています。また働きながら学ぶスタイルとしての研修生、ゼロから農業法人に就職するケースも多くみられます。本記事ではこうした様々な新規就農へのルートのうち、トレーニングファームなどと呼ばれる研修・教育機関の各地の事例を福岡・佐賀・宮崎・鹿児島よりご紹介します。

※施設園芸での新規就農で考えるべきこと②ー研修・教育機関(トレーニングファーム等)での研修Ⅰ(北海道・宮城・石川・兵庫)ー も、ご参照ください。

(1)株式会社NJアグリサポート(福岡県大木町・イチゴ)他

西日本鉄道株式会社(西鉄)とJA全農の出資により平成27年に設立された株式会社NJアグリサポートは、農産物の生産・加工・販売と、農業経営や生産技術の実践指導に取り組み、モデル農場を設置し新規就農者を育成を行っています。令和6年度は10期生の研修生3名の募集が行われ6月より大木町のモデル農場(にしてつ農園、6,200㎡)でイチゴ栽培の研修を開始とのことで、1期生(平成27年度)から6期生(令和2年度)までの卒業生は17名でいずれも独立就農している模様です。イチゴ栽培が盛んな福岡県内にはその他にも筑後平野に位置するJA南ちくごにおいて、JAみなみ筑後農業経営者育成教育施設(トレーニングファーム)でのイチゴを対象とした研修が行われています。

参考1):西鉄沿線の農業振興を目指して「株式会社 NJ アグリサポート(仮称)」を設立いたします。―西鉄と JA 全農の協同事業― 、西日本鉄道株式会社ニュースリリース <平成27年2月19日発表>

参考2):にしてつ農園について、にしてつ農園WEBサイト

参考3):10期生の募集要項を公開しました。、にしてつ農園WEBサイト

参考4):令和7年度 農業研修生募集(いちご・なす)、JA南ちくごWEBサイト

(2)JAさがトレーニングファーム(佐賀県内各所・イチゴ、トマト、キュウリ、ホウレンソウ、ピーマン)

JAさがでは、様々な施設野菜(キュウリ、トマト、イチゴ、ピーマン、ホウレンソウ)についての研修施設(トレーニングファーム)を県内各所に設置し、座学や実習、模擬経営等による人材育成を行っています。武雄市にあるトレーニングファームにはキュウリ栽培用の高軒高を含むハウス(10a×3棟)が建設され、養液土耕栽培や統合環境制御を用いた高収量栽培の実習が篤農家や農業技術者の指導のもとで行われています。研修のレベルも高く、研修終了就農時でも30t~40t/10a程度の高収量を得る研修生も多くいるようです。研修期間は2年間で、1年目の研修生と2年目の研修生が同じハウスでペアを組むスタイルが取られています。またキュウリの他の品目についても2年間の研修が行われています。令和5年9月現在、46名が県内で就農し、うちキュウリでは20名が就農しているとのことです。また令和6年にはキュウリでの研修修了生が4名で、いずれも近隣に整備された施設園芸団地等での就農を予定しているとのことです。

参考1):トレーニングファーム・チャレンジファームとは、JAさがWEBサイト

参考2):令和7年度新規研修生(きゅうり)募集します!!、JAさがWEBサイト

参考3):プレスリリース「きゅうりトレーニングファーム修了生が第47回佐賀県野菜生産改善共進会最優秀賞等の受賞報告のため山口知事を訪問されます」令和5年9月8日、佐賀県WEBサイト

参考4):キュウリ研修4人が就農へ みどり地区トレーニングファーム修了式、佐賀新聞 2024/06/07

(3)宮崎県内新規就農研修受入れ施設(宮崎県内各所・キュウリ・ピーマン・ミニトマトなど)

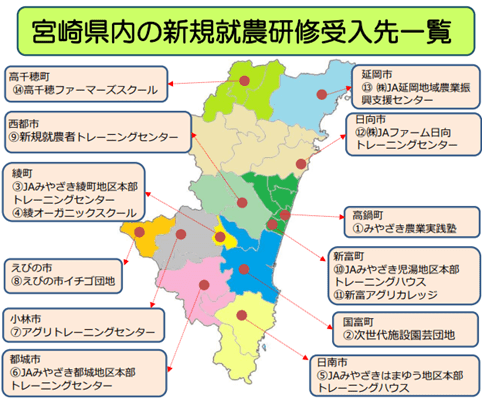

農林水産省九州農政局宮崎県拠点では、「宮崎県内の新規就農研修受入先一覧」として下図に県内14か所について公開しています。

対象とする作物は各所で様々ですが、県内の主要施設野菜であるキュウリ、ピーマンをカバーし、他にもミニトマト、スナップエンドウ、ズッキーニ、イチゴなども研修品目となっています。これらのうち、日向市のJAファームひゅうがトレーニングセンターでは、高軒高ハウス(10a×4棟)と養液栽培によるミニトマトのハイワイヤー栽培の研修が1年をかけ行われています。他の研修施設の研修内容詳細についても、下記のリンク先よりたどることができます。

参考1):JAファームひゅうがトレーニングセンター (日向市、ミニトマト)

参考2):みやざき農業実践塾 (高鍋町、キュウリ・ミニトマト・ピーマン・イチゴ等)

参考3):次世代施設園芸団地 (国富町、キュウリ)

参考4):JAみやざき綾町地区本部 新規就農者支援 (綾町、キュウリ)

参考5):綾オーガニックスクール (綾町、有機露地野菜(サツマイモ、ニンジン、カボチャ、ショウガ、レタス等))

参考6):JAみやざき はまゆう地区本部 トレーニングハウス (日南市、キュウリ・ピーマン)

参考7):JAみやざき都城地区本部 トレーニングセンター (都城市、キュウリ)

参考8):アグリトレーニングセンター(こばやし地区) (小林市、キュウリ)

参考9):えびの市イチゴ団地 (えびの市、高設栽培イチゴ)

参考10):新規就農者トレーニングセンター(西都地区) (西都市、ピーマン、キュウリ、カラーピーマン)

参考11):JAみやざき児湯地区本部トレーニングハウス (新富町、キュウリ、ピーマン、トマト)

参考12):新富アグリカレッジ (新富町、ピーマン)

参考13):(株)JA延岡地域農業振興支援センター (延岡市、スナップエンドウ・ズッキーニ)

参考14):高千穂ファーマーズスクール (高千穂町、キンカン・ラナンキュラス・ミニトマト・ホウレンソウ)

いずれも農林水産省九州農政局宮崎県拠点係WEBサイトより、リンク先確認:2024年9月23日

また、受入先一覧には掲載されていませんが、川南町にはピーマンを対象としたトレーニングハウス30aがあり、2年間の座学と実習による研修が行われています。

参考15):新規就農研修(トレーニングハウス)について、川南町WEBサイト

(4)志布志市農業公社 研修ハウス(鹿児島県志布志市・ピーマン)

志布志市は古くからのピーマン産地で、昭和47年に国の指定産地となりましたが、その後のオイルショックの影響や価格低迷などにより作付面積が減少し、産地の危機を迎えていました。その後、平成8年にJAや地元自治体などが協力し農業公社が設立され、新規就農者の育成に向けた研修育成事業の取り組みが始められました。そこでは2年間の研修が公社の研修ハウス(計1.2ha、研修栽培面積10a/人)で行われ、1年目はファームサラリー方式、2年目は独立経営方式が取られています。研修生はハウスでの実習の他、座学として農業の基礎や農業簿記の学習経営計画の策定なども行っています。歴史のある新規就農者の育成の取り組みであり、設立当初から令和3年時点までの25年間での受入研修生数は136名に及び、うち94名(約70%)が就農、8名が研修中、8名が研修途中での辞退、26名が離農者となっており、定着率も高いものと言えます。またJAピーマン部会の多くをIターンでの研修修了生が占めており、産地の維持にも貢献し、他産業での経験も活かしながらヒートポンプや天敵利用などの新技術導入にも積極的に取り組んで来た経緯もあります。このように産地の再興と発展に果たした農業公社の研修育成事業の役割は高いものがあると考えられます。

参考1):盛田清秀、新規参入者によるピーマン産地の再興 ~そお鹿児島農業協同組合ピーマン専門部会における取り組み~、野菜情報 2016年12月号

参考2):東別府良美、新規就農者の確保・育成による「志布志ピーマン産地」の再興、JA-IT研究会 第41回公開研究会(2015年11月21日)

参考3):志布志ピーマン、志布志市農業公社WEBサイト

参考4):地域ぐるみで新規就農をサポート aff(あふ)2023年4月号、農林水産省WEBサイト

(5)今後の展開

全国各地での新規就農者の育成のための取り組みや研修・教育機関についてご紹介してまいりました。個々の取り組みでは、人材育成の他、資金や住居面での支援、研修修了後の就農への支援などが、パッケージとして用意されており、地元への就農を条件としているケースがほとんどになります。志布志市のように歴史のある取り組みとして産地の維持発展と両輪となっているものもあれば、令和期より始まった新しいものもあり、就農人口の減少の中で時代を問わず必要とされている取り組みと言えるでしょう。また就農の形態を個人としての家族経営を想定している取り組みがほとんどですが、JA神戸六甲のように雇用型経営を想定して準備を行っている新たなスタイルもみられます。今後の規模拡大や法人経営への発展を鑑みると、雇用型経営を前提とした人材育成も必要不可欠になるものと考えられ、そのために必要なカリキュラムや情報ツール等の整備も、今後は求められるでしょう。

■執筆者:農業技術士 土屋 和(つちや かずお)

育苗装置「苗テラス」の開発など農業資材業界での経験を活かし国家資格の技術士(農業部門)を2008年に取得、近年は全国の施設園芸の調査や支援活動、専門書等の執筆を行っています。