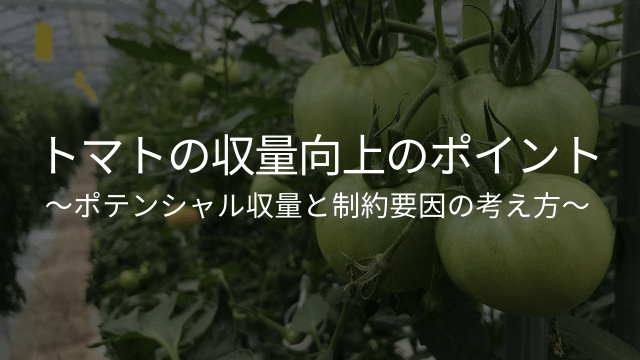

トマトの収量向上のポイント

~ポテンシャル収量と制約要因の考え方~

生産性向上

目次

トマトの収量アップのためには、環境制御技術の導入、養液栽培や養液土耕栽培の導入、多収性品種の導入など、様々な要素技術を組み合わせて実現する考え方が主流でした。ここで視点を変え、ポテンシャル収量と制約要因の考え方をご紹介いたします。

→環境制御の活用方法については、詳しくはこちらの記事もご覧ください。

「地上部環境制御の活用~光・温度・湿度・CO2の作物への影響と制御方法~」

ポテンシャル収量と制約要因の考え方

ポテンシャル収量は理想的な状態で達成される収量であり、オランダのトマト栽培では200kg/㎡程度(200t/10a程度)と言われています。詳細の算出方法は不明ですが、おそらく理想条件を入力したトマトの生長モデルから得られた値でしょう。

理想条件とは、光合成や器官(生長点、花芽、果実など)の発生と発達が最大となるような日射量、温度、湿度、CO2濃度、水分、養分の状態を指します。実際には起こりえない条件とも言えます。またいずれの条件も飽和点があり、無限大の条件を求めるものではありません。

大玉トマト(福岡県)

一方で、現実の栽培では様々な制約によってポテンシャル収量は減じられます。ひとつのミスが減収につながる場合もあり、また栽培施設の外部環境や内部環境が良好でなければ、それが制約となって減収の要因となります。病害虫が発生すれば、当然マイナスとなります。

このように制約となる要因の数や影響の程度によってポテンシャル収量は減じられ、実際の収量へと調整されていきます。オランダの平均のトマト収量は60~70kg/㎡程度であり、ポテンシャル収量の1/3程度となります。

現実に発生する様々な制約要因について、その防止策や緩和策などを検討し、改善をはかりながら影響の程度も抑えることで、実際の収量を増やすことが可能となります。従来の栽培の考え方として、様々な増収のための技術を導入し、その土地にあった品種も導入して、それらの掛け算の結果として高収量を得るという、プラス要因による考え方があったと思います。

ただし、そこには何かの抜け漏れが生じる場合もあるかもしれません。単純な作業ミス、培養液調整でのエラー、環境制御の設定値のズレなど、そうした日常的なマイナス要因についても収量には影響するでしょう。従来のプラス要因を中心とした収量の考え方から、ポテンシャル収量をベースとしたマイナス要因に対する考え方が、より現実的な増収に結びつくものと考えらえます。

※環境制御の技術についてはこちらの記事もご覧ください。地上部環境制御による光合成の最大化~光・温度・湿度・CO2の作物への影響と制御方法~

トマトのハイワイヤー栽培

制約要因(日射量)と対応策

代表的な制約要因として、外部環境の一つである気象条件があげられます。気象条件の中でも特に日射量はトマトの光合成や収量に及ぼす影響が大きく、天候不順や日射不足による生育や肥大の不良、着色不良は良く起こります。

また日射量が少ない時期に栽培を行う場合でも、その期間や、その後の収穫期間での収量への影響は避けられないでしょう。日射量の低下そのものを解決することは困難であり、基本的に日射量の多い地域を選んで栽培することが求められるでしょう。

しかし全国的な天候不順も毎年のように発生しており、施設園芸での栽培であっても“お天気次第”の側面からは逃れられないのかもしれません。

日射量の豊富なスペインでのトマト栽培

国内での事例はコスト面より非常に少ないのですが、高圧ナトリウムランプやLEDを用いた補光栽培が日射不足を補う手段となります。農業用の電力料金が安価な韓国ではトマトの補光栽培が一部で行われています。

また天然ガスを燃料としたトリジェネレーション(熱、電力、CO2ガスの発生)システムが普及しているオランダでは、売電だけでなく電力の自家利用による補光栽培が普及しています。

ただし太陽光に比べ、これら人工光は弱いものであり、実際の補光の方法は日中の日射量を増すというよりも、夜間の日長時間の延長に利用される場合が多いようです。

トマトハイワイヤー栽培で用いられる補光装置

日射量に関しては、日射不足の他、強日射によるハウス内温度の上昇と高温障害の発生が考えられます。トマトの栽培では、生育の好適温度範囲の他に、花粉の発生や受粉の限界温度があるため、特に高温期には収量に影響が生じやすいと言えます。

高温対策には、遮光、換気、気化冷却などの方法があり、おのおの専用の資材や機器機材が必要となります。周年で栽培を行う場合には高温期をまたぐ作型を組む必要があり、このような対策が求められます。

遮光では内部遮光カーテンを用いる方法が主流です。従来は遮光率50~60%程度の遮光兼保温資材の利用が中心でしたが、最近では15~20%程度のマイルドな遮光専用資材が用いられ、適度な遮光によって必要な光も確保する考え方となっています。光合成速度が最大となる光飽和点以上の日射量は不要となるため、温度上昇を抑えることを優先する形になるでしょう。

制約要因(CO2)と対応策

光合成の原料となるCO2は、日中のハウス内では植物が吸収しており、補給をしなければ大気中の濃度(400ppm程度)より低下して、光合成速度を低下させることになります。ハウスが換気状態にあっても、植物群落の周辺では大気中濃度よりも低下することが知られており、同様に補給が必要となります。

またCO2濃度を大気中濃度より高めることで光合成速度も増加しますが、上限となる飽和濃度があります。CO2の補給には灯油やLPガス用の燃焼によることが多く、コストが発生するため、費用対効果を考える必要があります。

トマト土耕栽培の株元に設置された送風ダクト

(CO2と温風の兼用)

なお日射量が不足している際に、同時に光合成の原料となるCO2濃度が低下している場合、さらに光合成速度が低下する要因となります。逆に言えば、低日射の場合にはCO2施用の効果が比較的高くなり、低日射にひるまず大気並み濃度(400ppm程度)以上の積極的な施用で減収を防ぐ考え方もみられます。

制約要因(養水分)と対応策

光合成の原料となる水や、体内物質の生成の原料となる窒素などの養分については、土壌中に不足する場合、もしくは十分に存在していても根より吸収できない場合に、トマトの生育にマイナスとなります。

また水分過多の場合は土壌中の溶存酸素が不足し根の機能にも影響を及ぼすことが考えられます。適度に土壌中に養水分があっても、トマトの葉からの蒸散は空気中の湿度(飽差)が適切な範囲にない場合には抑制され、同時に根からの養水分の吸収も阻害されることがあります。その場合は、換気や加湿によって飽差を調整する必要があります。

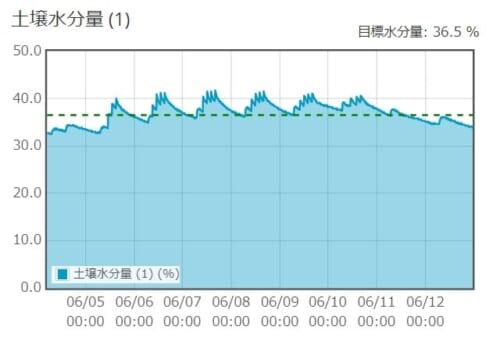

ゼロアグリの土壌水分量モニタリング画面

ゼロアグリでは、土壌水分量を一定に保つ機能があり、この点で安定的な養水分吸収を担保しています。それに加えハウス内の飽差管理を適切に行うことで、安定的なトマトの生育に結びつくと言えるでしょう。

制約要因(病害虫)と対応策

最後に、病害虫の発生による生育の抑制について述べます。病害虫には多様なものがありますが、その発生要因として外部からの侵入や持ち込み、土壌中の菌類の存在や、増殖や発病のための環境条件(主に湿度条件)の適合などが考えられます。いずれも収量への影響が大きいものがあり、農薬等による科学的防除、防虫ネットや湿度調整等による物理的防除、病害抵抗性品種や天敵等の導入による耕種的防除がとられています。

近年ではこれら防除を総合的にかつ計画的に行うIPM(Integrated Pest Management:総合的病害虫管理)の考え方が主流となり、減農薬栽培の実現にも寄与しています。トマトでは主要病害虫であるコナジラミに対し、天敵の導入が進んでおり、化学農薬の施用や温湿度管理などとも組み合わせながら、病害虫による被害を軽減しています。

制約要因と律速要因について

以上のような環境面や病害虫面からの様々な制約要因が、実際のトマト栽培の現場では常に生じていると言えるでしょう。そのすべてを管理し、軽減することは難しく、場合によっては一方を減ずると他方を増加させるようなトレードオフも起りかねません。

最もトマトの生育や収量の獲得に対して影響を及ぼしている律速要因が何かを判断し、それを中心とした対応策を検討し実施することが、ポテンシャル収量に実際の収量を少しでも近づける道と言えるかもしれません。

最後に(生育バランスの管理)

現在のトマトの生育がどのような状態にあるのかは、生長点付近の伸長速度や茎径などを計測し判断する手法が用いられています。また開花の状況などからも判断がされています。最近では生育バランスシートと呼ばれる十字チャートを用い、栄養成長と生殖成長のバランスの他に樹勢の強弱も含めた二次元の情報によって状況を把握する手法がとられています。

その結果に対し、生殖成長側に進めたければ、温度管理や潅水管理などによるストレスを加える操作を行って調整を行う、また栄養成長側に進めたければ、逆にストレスにならないような温度管理や潅水管理を行う、といった対応がとられています。

以上は経験則的な手法で、当該地域の当該ハウスでの栽培についてデータを積み重ねて判断するもので、一般化された判断基準はなく、注意が必要です。

生育バランスの管理が大切

参考文献

1)日射量に基づいたトマトの収量シミュレーション、作業管理システム及び生育予測を核とした大規模施設園芸発展スキームの構築 宮城県拠点成果集:P8-15、宮城県農業・園芸総合研究所(2019) https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/778980.pdf

【解説】

ここでのシミュレーションでは、日射量の計測値をもとに1週間ごとの収量を予測しています。そのための基本情報として、トマトの葉面積指数(LAI : Leaf Area Index、栽培面積当たりの葉面積)やハウスの光線透過率などを入力します。実際の利用方法として週ごとのポテンシャル収量の予測を行って作業計画や出荷計画に活かすことが考えられます。ここでのポテンシャル収量は、本文で示したような理想値ではなく、日射量などから導かれる実際の環境での予想最大収量と言えます。

2) 作物成育の「見える化」と管理法の改善【トマト入門編】、施設栽培の収量や品質を向上させたい方へ : P6-7、かながわスマート農業普及推進研究会