ハウス内の環境モニタリング|機器の選び方や数値の見方をご紹介

環境制御 スマート農業

目次

スマート農業導入の第一歩ともいえるモニタリング装置の導入。施設園芸での見える化を行う際には、まずハウス内環境のモニタリングから始めることが多いと思います。モニタリングの機器、モニタリングで用いるセンサー類、モニタリングの方法などについて、概要をお伝えします。

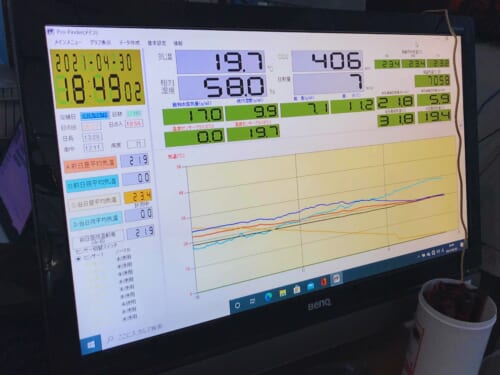

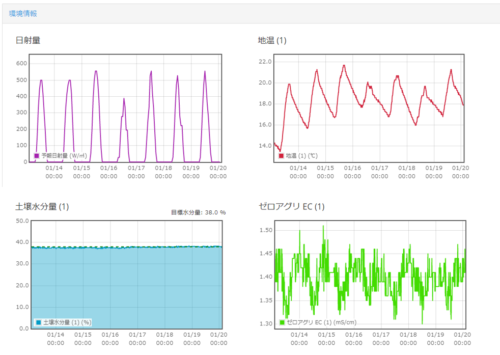

環境モニタリング画面

環境モニタリングの目的

環境モニタリングの目的として、「ハウス内環境を見える化し、植物の成長にとって適切な環境かどうかの検討材料を得ること」があります。そして環境に改善の余地があれば、温度などの環境設定を見直すことになります。

適切な環境かどうかを判断するためには、指標が必要となります。適切な温度の範囲や湿度の範囲など、さまざまな指標があるかと思います。また環境設定の見直しをする際に、植物の生育状況を確認し、次にどのような環境にするか方針を立てることも考えられます。

適切な環境を保つためには指標が必要です

環境モニタリングは環境制御と一体的にも行われることもあります。これはモニタリングした環境データをもとに暖房機や天窓、カーテン等の機器類の動作を自動制御する場合です。自動制御のための装置として複合環境制御装置や統合環境制御装置といった設備が使われます。その場合、モニタリング用のセンサー類と制御対象となる機器類を接続し、自動制御を行います。

環境モニタリングは栽培管理や環境制御の入口となる重要な要素と言えます。また一般的に施設園芸でのスマート農業の取組みとして、環境モニタリングが取り上げられることが多くみられます。

環境モニタリングの要素と植物に及ぼす影響

環境モニタリングでは、おもに地上部環境について計測を行いますが、近年ではさらに地下部環境も計測し、植物の栽培環境の全体を把握するよう変わりつつあります。おのおので計測する要素、およびそれらが植物に及ぼす影響は以下の通りです。

【地上部環境】

温湿度

植物群落の中にセンサーを設置し、植物がおかれている環境の温湿度を計測します。温度により成長点、花芽、果実といった植物の器官の発達が規定されます。一定以上の温度がないと器官の発達は進まないことがあり、それ以上の温度になると比例的に発達は進みます(上限はあります)。開花から収穫までの日数など、積算温度で計算されるものがあり、温度によって収穫期間を調節することもできます。

細霧により湿度を調整しているキュウリハウス

湿度は相対湿度や飽差として表され、病害の発生、蒸散や吸水の速度などに影響します。灰色かび病など、湿度条件により発生しやすい病害は多く、特に密閉される夜間の湿度には注意が必要となります。多湿状態や結露状態となる場合には、換気や加温によって相対湿度を下げることになります。

また飽差は蒸散速度に影響をおよぼし、さらに吸水速度や土壌からの養分吸水にも影響があるため注意が必要です。

CO2濃度

温湿度センサーと同じセンサーボックス内にCO2センサーが置かれることが多く、同様な位置でCO2濃度を計測します。光合成の原料となるCO2の濃度は、光合成速度に影響するため、最低でも大気並み濃度(400ppm程度)に保つ必要があります。ハウスが換気状態であっても、植物に群落内のCO2濃度は大気中よりも低下することが知られています。そのため換気中であっても大気並みの濃度に保つようCO2施用が行われています。

大気中濃度を保つためにCO2を施用

屋外日射量

高いポールの先端など、日中に影ができない位置に設置した屋外日射センサーにより、日射量を計測します。日射量は光合成速度に影響し、晴天日と曇雨天日では日射量は10倍程度違うこともあり、植物の成育や樹勢にも影響があらわれます。天候不順が続いた場合には影響を避けることは不可能と言えますが、それでも前述のCO2濃度を高めることで光合成速度をある程度維持することは可能です。このようにモニタリングする各環境要素を一体的に捉える必要があります。

日射量は晴天時と曇天時で10倍異なることも

【地下部環境】

土壌水分率

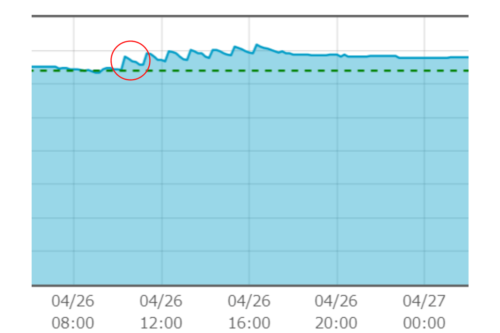

土壌水分センサーを地中に設置し、土壌水分率を計測します。ハウス内圃場での土質や土壌水分の分布は必ずしも均一ではありませんが、センサー設置位置は代表的と思われる箇所とします。土壌水分率の変化をみて、目標とする土壌水分率に低下するタイミングなどで潅水を行うことがあります。

潅水により土壌水分量が上昇する様子

土壌EC

土壌水分センサーと一体型となったECセンサーを用い、土壌水分のECを測定します。残存肥料成分濃度を把握するために用いられます。土壌中の肥料成分はサンプリングによって土壌分析を行う場合がありますが、毎日行えるものではありません。土壌ECをモニタリングすることで植物が肥料分を吸収しているかどうかを確認することができ、施肥の目安となります。

地温

地温センサーは単独で用いられるものや、土壌水分センサーと一体型になったものなどがあり、圃場の代表的な箇所を選んで土中に設置します。地温は根の動きに影響すると言われ、根圏の発達や根からの吸水などと関係が深いと言えます。また一般的にハウス内の平均気温が地温に近いものとも言われています。

地上部環境制御については、こちらの記事に詳しく紹介しております↓

ゼロアグリのモニタリング画面

環境モニタリング装置の導入

環境モニタリングの導入ステップとして以下があげられます。

機器類の選定

国内メーカー各社より環境モニタリング装置がセット製品として販売されています。セットの内容はセンサーボックス(温湿度センサーやCO2センサー、およびファンによる通風装置などが内蔵)、日射センサー、インターフェース(3Gなどの通信機能、PCとの接続端子)、電源装置などからなります。

ハード上の機能的は類似したものが多く、また予備の入力チャンネルを持ち土壌水分センサーなどを増設可能なものもあります。多くのセット製品ではクラウド上でのデータのモニタリングが可能ですが、各社でモニタリングのサービス内容に特徴を出しており、グループ間でのデータの比較や過去データの閲覧などの機能を事前に検討すべきと思われます。

モニタリング機器の一例

モニタリング装置の制御盤など

機器類の設置場所と電源の確保

機器類を導入する前に、センサーボックスやインターフェース類の設置場所を決める必要があります。農薬散布や頭上潅水など機器類への影響が懸念される場合もあり注意が必要となり、またハウス内の代表的な計測箇所(あまり中心から離れること、日陰にならないことなどを注意)を選ぶ必要もあります。またAC100Vなど電源を確保する必要があります。

センサーの設置や電源の確保、配線が必要

機器類の設置や配線

機器類を所定の箇所に取り付けるよう、設置のための板やボックス類、ワイヤー等も用意する場合もあります。さらに個々の機器やセンサー類を配線します。作業の障害にならないよう配線経路には注意が必要となります。

クラウドについては、通信回線の状態を事前に確認の上、所定の契約手続き等を行って接続をします。環境モニタリングのサービスには機器の購入費用の他に、月額や年額の利用料が発生するため、その費用対効果を見極めることも重要です。

環境モニタリングの開始とデータの利用

機器類を稼働させ、環境モニタリングのサービスに接続し、スマホやPCなどの画面からモニタリングを行います。モニタリングの画面構成も各社サービスにより様々であり、自分なりの視点や基準でデータを確認することになります。また基準作りのため、他の生産者や他の施設のデータを参考にすることも多く、産地やグループで同じ機器やサービスを導入してデータを共有することも多くみられます。

計測を開始してからのデータ活用が重要です

今後の展開

環境モニタリングの導入によりハウス内環境や地下部環境の見える化がすすみ、データにもとづく栽培管理や環境管理の基礎固めが可能となります。一方で暖房機、換気装置、カーテン装置、CO2発生装置、ミスト発生装置、潅水装置などの機器類について、環境制御装置などを通じ自動制御する場合と、モニタリングのみで手動で動作設定を行う場合に分かれます。

前者ではイニシャルコストがかかりますが、設定作業の省力化や、より高度な制御を自動化することで収量や品質の向上が望めることもあります。環境モニタリングから環境制御への展開についてもメリット、デメリットを考慮し検討する必要があるでしょう。