冷房について②

ーヒートポンプによる冷房ー

ハウス 高温対策

目次

ヒートポンプは、省エネ効果が高い空調装置で、暖房、冷房や除湿など多面的な利用が可能です。本記事ではヒートポンプの仕組みや種類、冷房での利用方法や事例などについて紹介いたします。

(1)ヒートポンプの仕組み

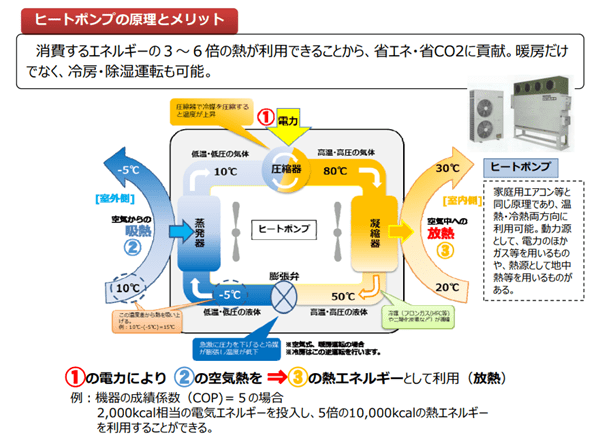

農林水産省のパンフレット「省エネ設備で施設園芸の収益⼒向上を(ヒートポンプの導⼊による営農改善事例)」文献1)には、ヒートポンプの仕組みや利用事例が紹介されています。そこにはヒートポンプについて以下の記述があります。

ヒートポンプとは、熱(ヒート)を温度の低いところから集めて温度の⾼いところへ汲み上げる機器(ポンプ)です。

ここでは熱の移動をともなうことから、ポンプという比喩的な表現を用いています。家電のエアコンは、ヒートポンプの別名であり、室外機と室内機によって屋外と屋内で熱の移動を行い暖房や冷房を行う仕組みとなっています。同パンフレットより、ヒートポンプの原理とメリットについての模式図を下記に引用します。

平成29年8⽉ 農林⽔産省⽣産局農業環境対策課

同図では、①の電力により圧縮機(室外機に内蔵)等を動作させ、②で空気から吸熱を室外機で行って、③で放熱を室内機で行うサイクルが示されています。これは家庭用エアコンや一般的なヒートポンプにおける暖房の仕組みになります。ここでは投入される電気エネルギーの何倍かの放熱エネルギーを得ることができ、その比をCOP ( Coefficient of Performance :成績係数)と呼んでおり、一般的には3~6程度になり、ヒートポンプが省エネ空調機器として、またCO2排出削減のために用いられる理由となっています。

同図の熱の流れ(冷媒による)を切り替えることで、ヒートポンプは暖房にも冷房や除湿にも利用することができます。従って施設園芸でのヒートポンプ利用として、冬期の暖房の他、密閉などによる過湿状態での除湿や、夏期の夜間冷房などにも用いられており、通年での利用が可能な空調機器と言えるでしょう。

(2)ヒートポンプの種類とメリット・デメリット

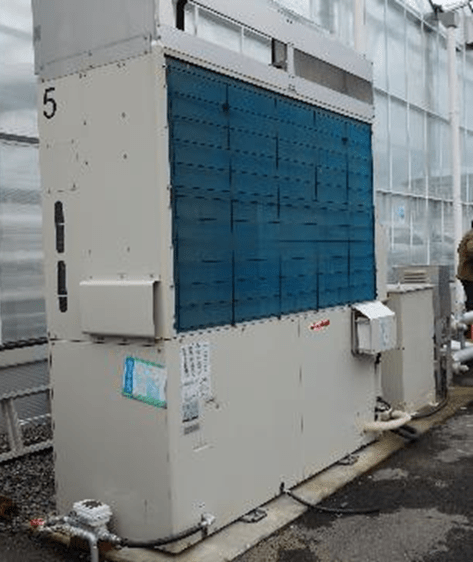

ヒートポンプは、駆動方式、熱源、熱供給、利用形態など、様々な分類、組み合わせがあり、システムとして扱われることもあります。施設園芸では、家庭用エアコンと同様に電気により駆動し、空気(外気)を熱源として、温風(冷風)を供給し、暖冷房(除湿)用途として用いられる空気熱源電気式ヒートポンプが一般的です文献2)。

またガスを用いてエンジンを駆動させる方式のエンジン式(ガス)ヒートポンプも、施設園芸では一部で用いられています。熱源として空気の他に、地下水や河川水などの水を用いるもの、地中における地熱を用いるものもあります。利用形態として温風(冷風)の供給の他に、温水(冷水)を供給するものもあります。

左下にガス配管が見える

これら様々な種類のヒートポンプには、それぞれメリットとデメリットがありますが、価格や使いやすさの面などのメリットから空気熱源電気式ヒートポンプの利用が一般的になっていると考えられます。ただし空気熱源では外気が低温の際の暖房時にデフロストと呼ばれる室外機の霜取り運転が必要となり、その間に暖房機能が停止したり余分なエネルギーが必要になるなどのデメリットもみられます。デフロスト運転が発生しない仕組みとなる水や地熱を熱源としたヒートポンプの利用も、近年では各地でみられるようになっています。また熱回収により効率的にデフロスト運転を行うような省エネ性の高い空気熱源ヒートポンプも開発されています。

(3)ヒートポンプによる冷房・夜間冷房

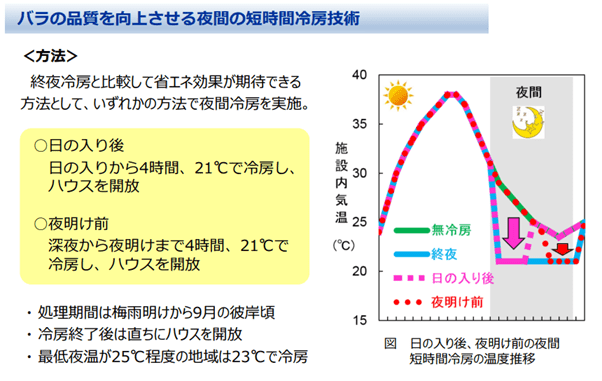

ヒートポンプの利用形態は、暖房での省エネや光熱費削減を目的とするものが主体でした。具体的には、高温性作物であるバラなどの切り花、ピーマンなどの果菜類などで用いられることが多く、ヒートポンプの冷房での利用はイチゴの夜冷育苗、コチョウランの日中の遮光・冷房による花芽誘導、切り花での夜間の短時間冷房(下図)などに限られていました。

平成29年8⽉ 農林⽔産省⽣産局農業環境対策課

一方で気候変動による夏期の猛暑や熱帯夜の増加から、夏期の栽培が多くの作物で困難となっており、差別化の一つとしてヒートポンプでの夜間冷房を取り入れた果菜類夏越し栽培の事例も近年見られるようになりました。

宮城県でのトマト夏越し栽培でのヒートポンプ夜冷利用

例えば宮城県の太平洋沿岸部では夏期が比較的冷涼であり、また高軒高ハウスでのトマトやパプリカのハイワイヤー栽培も盛んで、それらの一部で夏越し栽培が行われるようになりました。具体的には年明けから春先に定植を行い、夏の高温時期にも収穫を継続し年末まで取り続ける作型となります。この方式では昼間の高温対策の他、夜温をどれだけ下げられるかがポイントの一つになります。熱帯夜の環境では夜間の呼吸消耗によって樹勢や果実品質の低下が顕著になるためです。

そのため、ヒートポンプによる夜間冷房を取り入れたトマトなどの夏越し栽培も始まっています文献3)。ここでのヒートポンプ利用は高温期の夜温を20℃台前半まで下げるように行われ、また冬期の暖房にも利用することで、通年の稼働率を上げるよう考えられています。もちろん夜間冷房でも電気料金の負担は大きいものがありますが、それを上回る収量や品質、販売単価の向上が見込めるためであると考えられます。

沖縄県でのトマト夏越し栽培でのヒートポンプ夜冷利用

沖縄県の施設園芸は、無加温での越冬栽培が中心であり、夏期は高温や高湿度により施設栽培が困難な時期と言えます。この期間は県内産の野菜が不足することになり、県外産野菜の移送による販売が中心となり、価格面や安定供給面で課題がみられます。こうした課題に挑戦し、ヒートポンプによる夜間冷房を取り入れたトマト夏越し栽培が沖縄県内で始まっています。詳しくはゼロアグリブログ「沖縄県の施設園芸と野菜生産③ ー水資源と新しいスタイルの施設園芸ー」に事例を紹介していますので、ぜひご覧ください。主要な内容を下記に引用します。

農業電化協会の文献4)によると、新里龍武氏が経営するトマタツファーム株式会社は、沖縄県うるま市にて計1,400㎡のハウスでの養液栽培により、年間50tのトマト(大玉、中玉、ミニ)の生産を行っています。また冷房や除湿に用いるヒートポンプは5台(計17kW)あり、夜間の室温を外気温28~32℃のところ17℃まで低下させています。夜間に換気窓やカーテンを閉じ断熱性を高めながら冷房を行うことで、夏期の沖縄においてもこのような低い夜温に制御可能となったものと思われます。その結果、従来は着花が難しかった時期にトマトを開花させ、生産や出荷が可能となっています。そこでの冷房のための電気代や通年での電力基本料金は、本土での施設栽培の冬期加温で必要な光熱動力費に相当するものと考えられます。

(4)今後の展開

農林水産省では、主要政策の一つである「みどりの食料システム戦略」において、施設園芸での2050年ゼロエミッション化を目標に掲げ、また中間目標として2030年にはヒートポンプ導入率50%も掲げています。ヒートポンプの主たる利用場面は重油暖房機との併用によるハイブリッド暖房と呼ばれるものですが、暖房利用だけではなく、夜間冷房や除湿など多面的な利用も今後は進むものと考えられます。導入コストが高く、電力の基本料金も通年で負担する必要があるヒートポンプでは、そうした多面的利用は理にかなうものと考えられるでしょう。

夜間冷房の利用には、冷涼な気象条件や断熱性を高めた設備条件など、制約もありますが、みどりの食料システム戦略におけるヒートポンプ利用の進展によっては、そうした用途、活用も進むものと考えられます。

参考文献

1)省エネ設備で施設園芸の収益⼒向上を(ヒートポンプの導⼊による営農改善事例)、平成29年8⽉ 農林⽔産省⽣産局農業環境対策課

2)林真紀夫、各種省エネ暖房方式 ヒートポンプ、農業技術体系<追録第11号・2009年>第3巻

3)施設園芸に最適な環境は宮城にあります(平成30年11月)、宮城県農林水産部 園芸振興室

4)環境制御技術の確立により、沖縄では難しいとされてきたトマトの周年栽培に成功、令和4年度農業電化推進コンクール 大賞(農林水産省農産局長賞)の表彰事例、一般社団法人農業電化協会

■執筆者:農業技術士 土屋 和(つちや かずお)

育苗装置「苗テラス」の開発など農業資材業界での経験を活かし国家資格の技術士(農業部門)を2008年に取得、近年は全国の施設園芸の調査や支援活動、専門書等の執筆を行っています。