施設園芸での新規就農で考えるべきこと①

ー新規就農の実態ー

栽培 生産性向上

目次

2020年農業センサスでは農業従事者数が2015年からの5年間で46万人減少し152万となり、今後も産業として農業を継続させるため新規就農者の確保・育成・定着が重要視されています文献1)。本記事では統計や調査の結果から、施設園芸における新規就農の実態について紹介します。

(1)新規就農者調査の概要

農林水産省では平成19年より「新規就農者調査」文献2)を毎年(農林業センサス実施年を除く)行っています。そこでは、新規就農者の状況、形態別就農状況、男女別年齢区分別、新規学卒者の就業状況を把握しています。毎年実施する国の統計調査として、重要視されていることが伺えます。

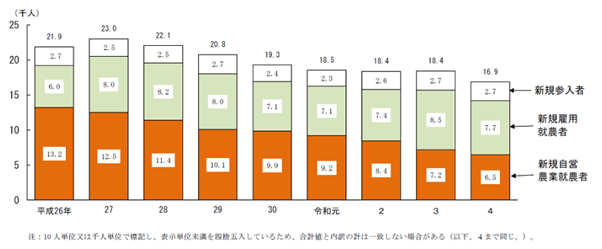

令和4年新規就農者調査結果文献3)の概要として、下記のことが記されています。

令和4年(令和4年2月1日~5年1月31日)の新規就農者は4万5,840人で前年に比べ12.3%減少し、このうち49歳以下は1万6,870人で、8.4%減少した。

就農形態別にみると、新規自営農業就農者は3万1,400人、新規雇用就農者は1万570人、新規参入者は3,870人となっている。

ここでは就農形態として、調査対象となる新規就農者を次の3者に分類しています。

新規自営農業就農者

個人経営体の世帯員で、調査期日前1年間の生活の主な状態が、「学生」から「自営農業への従事が主」になった者及び「他に雇われて勤務が主」から「自営農業への従事が主」になった者をいう。

この分類は自宅就農が主たるものと思われ、卒業後や就職後に家業である農業経営を継ぐ場合、親とは別の作物での農業経営を開始する場合などが該当すると考えられます。

新規雇用就農者

調査期日前1年間に新たに法人等に常雇い(年間7か月以上)として雇用されることにより、農業に従事することとなった者(外国人技能実習生及び特定技能で受け入れた外国人並びに雇用される直前の就業状態が農業従事者であった場合を除く。)をいう。

この分類は農業法人等での雇用就農を指すものと考えられます。

新規参入者

土地や資金を独自に調達(相続・贈与等により親の農地を譲り受けた場合を除く。)し、調査期日前1年間に新たに農業経営を開始した経営の責任者及び共同経営者をいう。

なお、共同経営者とは、夫婦がそろって就農、あるいは複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行っている場合における、経営の責任者の配偶者又はその他の共同経営者をいう。

この分類は、新たな農業経営体を独自に立ち上げることでの新規就農を指すものと考えられます。

以上のように、国が分類する新規就農者にも様々な就農形態があり、その推移は下図に示されています。

出典:令和4年新規就農者調査結果、農林水産省

ここでは49歳以下の新規就農者は年々減少傾向にある中、新規自営農業就農者は一貫して減少し、新規雇用就農者と新規参入者は増減を繰り返しながら全体の中での比率は高まっています。

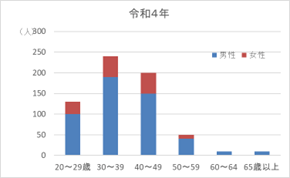

施設園芸での新規就農者数

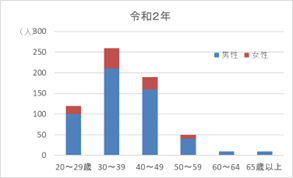

施設園芸での新規就農者数は、部門別新規就参入者数として令和2年から調査が行われています。令和2年には640名(うち男性530名、女性110名)、令和4年には同じく640名(うち男性500名、女性140名)で、そこでは女性の人数、比率とも高まっています。また年代別の男女計の順位は、両年とも多い方より30代、40代、20代、50代となっています。令和4年には、女性の30代と40代が同じ50人となっています。このように施設園芸での新規就農者の中心年代は30代から40代と言えるでしょう。

出典:新規就農者調査、e-Stat 政府統計の総合窓口

2)新規就農者の就農実態

参考文献1)の「新規就農者の就農実態に関する調査結果-令和3年度-」は、全国農業会議所・全国新規就農相談センターが1996年度以降に3~5年おきに新規就農者(就農後概ね10年)を対象に実施している実態調査で、今回で第7回目となるものです。同調査は全国の青年就農給付金の受給者約1万人、非受給者約3千人へのアンケートによるもので、新規参入者(独立就農、土地などを独自に調達した者)のみを対象とし、いわゆる親元就農者は除外されています。アンケートの有効回答数は2,355人で、うち農家出身ではない者が1,990人、「両親は農家ではないが、祖父母は農家」の者が365人とのことです。以下に同調査での施設園芸にかかわる内容を引用します。

現在の販売金額第1位の経営作目と施設園芸(施設野菜)

販売金額第1位の経営作物の上位3件として、露地野菜(759人、33.0%)、施設野菜(726人、31.6%)、果樹(364人、15.8%)があります。また前回調査(2016年:平成28年、集計対象者数2,370人)に比べ、露地野菜(784人、37.1%)が低下し、施設野菜(610人、28.8%)が増加しています(表8)。施設園芸による野菜生産は新規就農での主要分野と言えるでしょう。

経営面積と販売金額、農業所得

現在(就農後概ね10年のこと)の販売金額1位の作目での施設野菜での経営面積は、平均値で85.9a、中央値で44.0aとなっています。さらに対就農時に比べた経営明晰は1.6倍となっています(表30)。中央値で見れば約30a(多くは借地)でのスタートで、10年かけ1.6倍に規模拡大しているのが一般的な姿と言えるかもしれません。

現在の販売金額1位の作目での施設野菜での販売金額は、平均値が977万円、中央値が750万円で、階層別には500万円以上1000万円未満が28.4%、次いで1000万円以上2000万円未満が27.8%、2000万円以上は10.7%となっています(表31)。これが農業所得になると平均値が195.7万円、中央値が140万円となっています(表32)。さらに生計が成り立っている割合は46.6%で、販売金額は1386万円となっており、そこでの農業所得は平均で330万円、中央値で295万円となっています(表34)。このように施設野菜が販売金額第1位の新規就農者では、概ね10年の経営で半数弱で生計が成り立ち、農業所得は300万円程度であることが伺えます。一方で経営面の問題・課題として、52.5%が所得が少ないとしており、残りの半数強が生計が成り立っていないことと符合しています。その他の上位のものとしては、技術面の未熟さ(35.4%)、労働力不足(35.4%)、設備投資資金の不足(29.8%)などがあげられています(表38、いずれも複数回答)。生計が成り立っている新規就農者においても、これらの問題・課題を抱えていることも考えられますが、半数以上の施設野菜(販売金額第1位)での新規就農者が生計が成り立っていない要因として、これら3点が関与していることも伺えます。なお、販売が思うようにいかないというケースは12.3%となっており、新規就農後10年には、概ね販路は確立されていることも伺えます。

(3)今後の展開

令和時代の統計では、毎年640名の新規就農者が施設園芸分野に参入し、一方で実態調査により概ね就農10年後に半数強の新規就農者が生計が成り立っていない可能性が考えられます。このことから就農後に撤退するケースも何割かはあるものと想定されます。実態調査で抽出された技術面、労働力面、資金面の課題等を克服することが経営安定化への道筋とも考えられ、そのための支援体制や教育体制の充実も今後とも必要となるでしょう。一方で新規雇用就農など、新たな就農形態の割合も増えつつあり、技術習得や独立への選択肢のひとつとなっていることも考えられます。そのことから、雇用を行う法人経営体の重要性が益々高まって行くと言えるでしょう。

参考文献

- 新規就農者の就農実態に関する調査結果-令和3年度-、一般社団法人全国農業会議所 全国新規就農相談センター

- 新規就農者調査の概要、農林水産省

- 令和4年新規就農者調査結果、農林水産省

■執筆者:農業技術士 土屋 和(つちや かずお)

育苗装置「苗テラス」の開発など農業資材業界での経験を活かし国家資格の技術士(農業部門)を2008年に取得、近年は全国の施設園芸の調査や支援活動、専門書等の執筆を行っています。